詩歌の修辞技法とは

アリストテレスは、詩人の「詩の創作」について次のように言っています。

言わなければならないことを持っているだけでは十分ではない。必要なのは、それをどのように言うかということである。(『修辞学』Ⅲ-1,1403b 15~6、 筆者訳)

(原文解析)

上の言説は、アリストテレスの文学の表現理論の根底になっているものです。すなわち、思想とか感情とか体験などを書き並べただけの文字表現は文学にはなり得ないということです。それらの素材・題材をどのように表現するかという、いわゆる「表現法」とか「修辞法」というものが重要なのです。たとえば、いくら美しい景色に感動しても、激しい恋心を覚えても、それを表現する能力を持ち合わせていなければ、人に伝えることも感動を与えることもできません。

しかしまた、アリストテレスは、上述の言葉とは正反対のことを、次のように言っています。

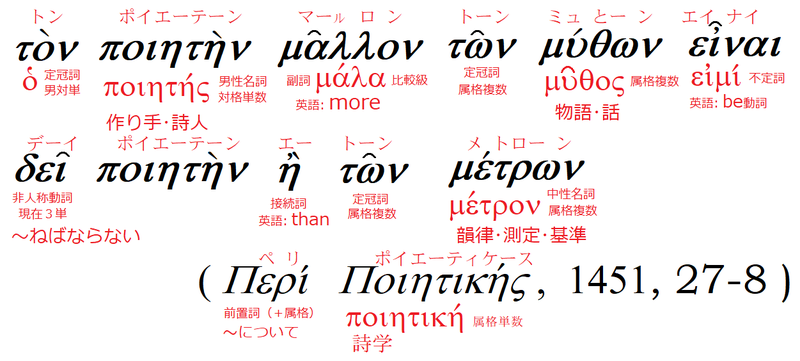

(詩人は)韻律の作り手であるというよりも、物語の作り手であらなければならない。(『詩学』1451、27―8、筆者訳)

(原文解析)

上の言説を簡潔にいえば、表現法だけに秀でていても優れた文学を創作することができない、という意味です。重要なのは、書かれている内容なのです。わが国の例で分かりやすくいえば、文字を「5・7・5」に並べれば「俳句」になるというわけではない、ということです。しかし、一見矛盾するようにみえる二つの言説が意味していることは、どちらかがより重要であるということではなく、優れた叙事詩には、どちらも不可欠な要素であるということです。

歴代の優れた叙事詩には、形式面でも内容面でも卓越した要素を備えていました。そして、内容面(物語性)の豊かさに関しては、古今東西の多くの批評家の方々が語り尽くしてきました。さらに、今後も語り続けられることは確かです。今回の私のブログでは、修辞的および韻律的技法について、ホメロスからルネサンスまでを概観することにします。

ホメロスのヘクサメトロス

ホメロスの叙事詩は、『イリアス』の15,685行と『オデュッセイア』の12,110行の合計27,795行のすべての詩行がヘクサメトロスという韻律で書かれています。ではまず、ヘクサメトロスとはどのような詩型なのかを概観しておきましょう。

「へクス (hex)」とは、ギリシア語の数詞「6」という意味で、「メトロス (metros)」は「メトロン (metron)」からの派生語で「歩格・韻律」という意味です。そして「ヘクサメトロス」は「六歩格の韻律」という意味で、一つの長音節と二つの短音節が一組の歩格となって、その歩格が六組つながって一行を形成する詩型のことを言います。さらに具体的に説明すれば、「長短短」の音節が六つ連なるのですが、最後(六番目)の歩格だけは「長長」か「長短」のどちらかの二音節で終わります。すなわち、次のような組み合わせの17音節が一行となります。

長短短|長短短|長短短|長短短|長短短|長短(又は:長長)

さらに細かい規則がありまして、短音節が二つ重なる部分は一つの長音節によって代用することが許されます。では、何が短音節で何が長音節がという問題は、ギリシア語の文法事項に当たりますので、その基礎に立ち戻って学ばなければなりません。ここでは、簡単な項目だけ確認しておきましょう。

① 長い母音は「長い音節」で、短い母音は「短い音節」とみなします。

② 二重母音は「長い音節」です。

③ 音節の後ろに子音が二つ重なる時は、前の子音もその音節に含めるので「長い音節」とみなします。

以上の基本を参考にして次の『イリアス』の「序歌」の部分を音節に区切って音読してみましょう。

〔参考:原文の文法解析〕

ホメロスの作品は、文字で書き留められた西洋最初の作品です。しかも、完全な形で突然に現れましたので、それ以前にどのような形体をした作品が存在していたかは判明しておりません。それゆえに、ヘクサメトロスという韻律も、ホメロス以前にはどの様な形体であったか、その起源は何かなどといことも究明されていません。ただ明らかなことは、ホメロスの少し後の詩人ヘシオドスも『神統記』などの叙事詩をヘクサメトロスの詩型で書いているということです。そして、叙事詩はヘクサメトロスで書くものであるという法則ができてしまったようです。確かに、上述の「アキレス」の綴り方でも分かるように、ホメロスの詩に使われている言語は「人工言語」だと言われています。しかし、私個人の意見としては、「長短短六歩格」のリズムがギリシア人の感性を刺激して、その快感がDNAに組み込まれた「自然な音律」だと言うことができます。

ウェルギリウスもヘクサメトロス

いうまでもなく、ウェルギリウスは古代ローマの詩人なので叙事詩はラテン語で書いています。そのラテン語は、ローマ帝国の隆盛と共に世界共通語的地位を獲得しましたが、もともとはイタリア半島の一地方に過ぎなかったローマ周辺のラティウム地方で話されていた方言でした。それゆえに、ギリシア語とは縁もゆかりも無い言葉でした。おそらく、原初的なラテン語は未熟な言語ではなかったかと、私は思っています。ローマは文化的先進国であったギリシアから多くのものを吸収して発展してきました。実は、ローマがギリシアからヨーロッパの支配権を奪ってからもギリシア語が公用語に等しい効力を発揮していたのです。まさしく、ローマの著名な詩人ホラティウスが『書簡集( Epistolae )Ⅱ-1,156~160』の中で「征服されしギリシアは強暴な征服者を征服した。そして野蛮なラティウムに文芸を持ち込んだ」と述べています。

〔原文解析〕

ローマはギリシアを征服して、最後には滅亡させました。しかし、ギリシア語とその文化はローマを征服してしまったのです。ローマ帝国においては、日常語はラテン語でしたが、ギリシア語を使うのはエリートの証であったようです。なので、主な碑文や公文書もギリシア語で書かれることが多かったようです。例えば、カエサルがブルトゥスに殺される時も、「お前もか、ブルータスよ」とラテン語ではなく、ギリシア語で「お前もか、息子よ」(原文は下の添付を参照)と叫んだと言われています。また、ルビコン川を渡るときの有名な言葉「賽は投げられた」もギリシア語であったと、スエトニウス(Suetonius)が『皇帝伝 (De vita caesarum)』の中で指摘しています。

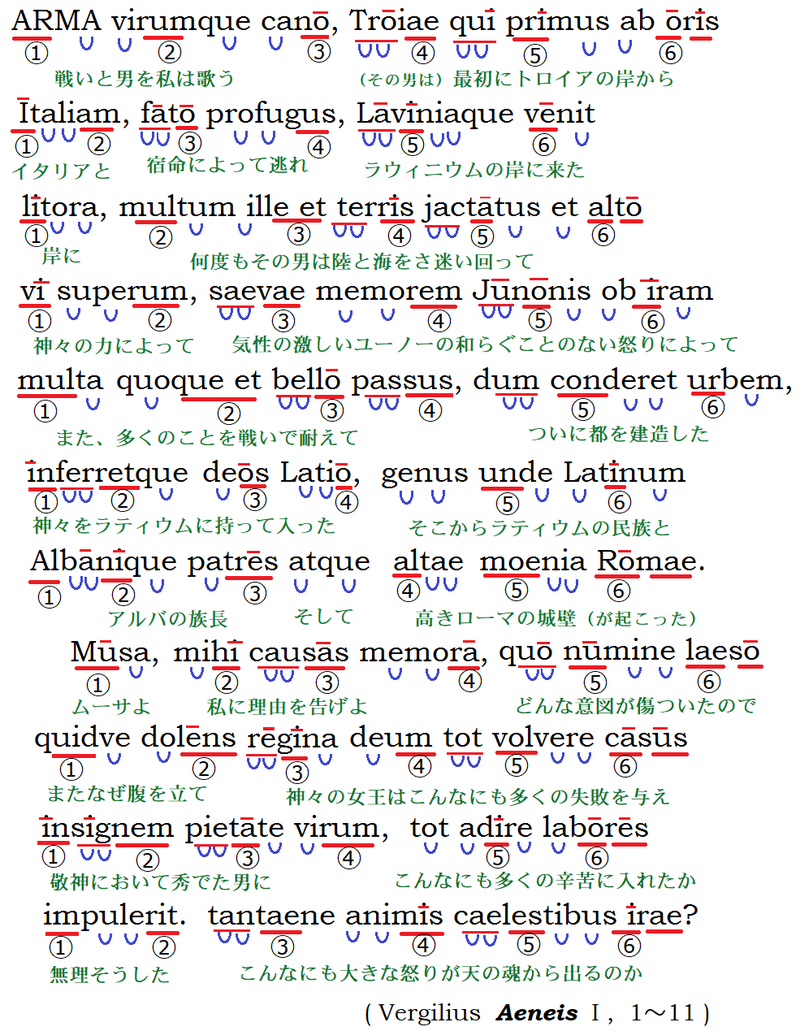

アクティウムの海戦で敗れてクレオパトラが自害したことにより、ギリシアの血統は絶滅しましたが、その文化と文明はローマを侵蝕してしまっていました。武力と武力で睨み合うことを「冷戦(cold war)」と呼びますが、文化と文化が戦うことを「涼戦(cool war)」と名付けています。まさしく、ローマはギリシアに勝利しましたが、ラテン語はギリシア語に侵蝕されることによって、ラティウムの片田舎の方言から世界の共通語と認められるほど豊かで気品のある言語に成長しました。しばしば、ギリシア語とラテン語の関係を「姉妹」とか「親子」に喩える研究者が多いのですが、私は「師弟」の関係だと考えています。まさしく、ウェルギリウスは、ギリシア文学の影響をまともに受けて、ホメロスを師と仰いで、叙事詩を書き上げました。もともと、ギリシア語とラテン語は言語特性が異なっているにもかかわらず、ウェルギリウスもヘクサメトロスの詩型を使って『アエネイス』を書き上げています。そして、その叙事詩の「序歌」は次のような韻律で書き上げられています。

〔参考:原文の文法解析〕

ダンテのエンデカシッラボ

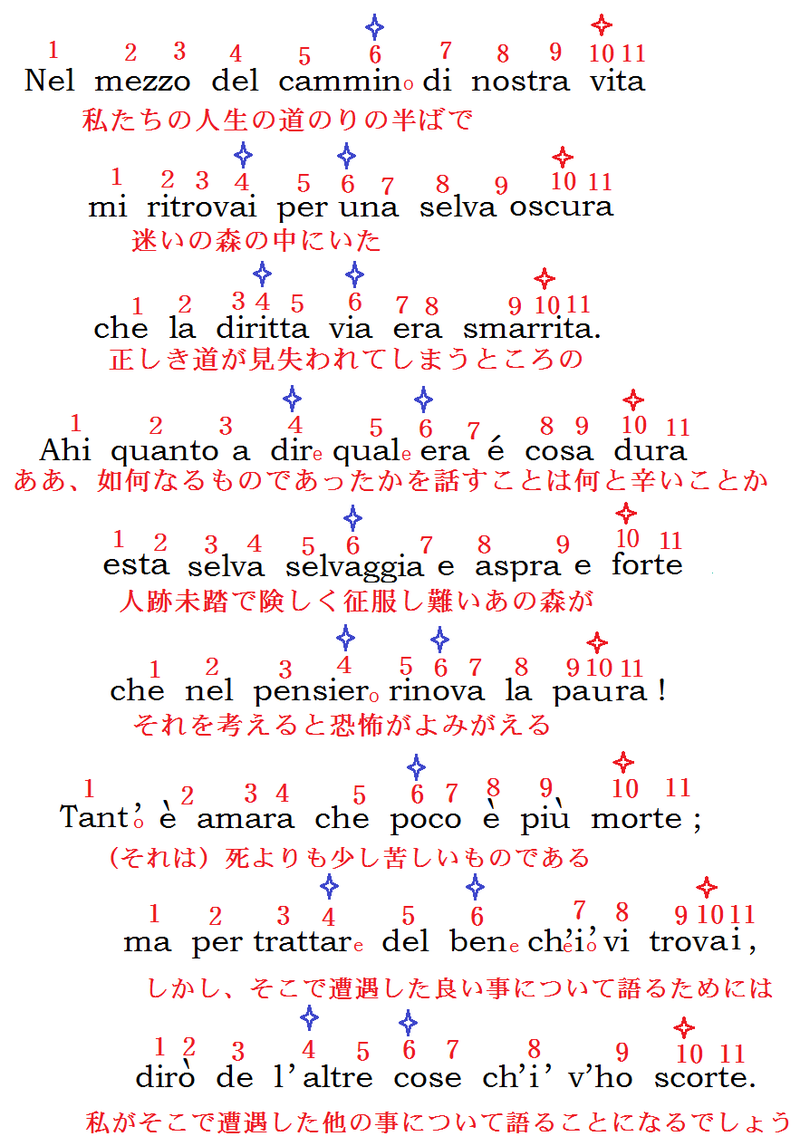

ダンテの『神曲』には、全体を通して二種類の詩法が使われています。それは、詩の抑揚を支配する「エンデカシッラボ (endecasillabo)」と、詩の全体構造を構築する「テルツァ・リーマ」という詩型です。まず、前者を見てみましょう。「エンデカ」とはギリシア語数字の「11」を意味する「ヘンデカ (hendeka)」と「音節」を意味する「シュルラベー (syllable)」の合成語です。英語では「ヘンデカシラブル (hendecasyllable)」と言います。その詩型には、遵守しなければならない法則が三つあります。最も重要な法則は、詩の一行を必ず11音節で作るということです。第2番目の法則は、必ず10音節目に強調(アクセント)を置くことです。そして第3番目の法則は、最底でも第4音節か第6音節のどちらかに強調を置かなければならない、と言うことです。その三つの法則を当てはめて次の原文を読んでみてください。(星印が強調を置く箇所です)

第1行目の詩節をアクセントのある音節をはっきり強く読めば次のようになります。(注:cammin は cammino の母音省略形ですが、アクセントは元の位置のまま残る)

上の第1行目を自然に発音すれば、第2と第6と第8そして第10音節にアクセントを置いて強く読みます。そして、第4音節〈del〉にはアクセントは無いのですが、第6音節〈min〉にあるので、トロンカメントの法則は満たされるのです。

テルツァ・リーマの詩型

「テルツァ (terza)」は、イタリア語の序数「第三の (terzo)」の女性形で、女性名詞「韻律(rima)」を修飾して「三階建ての韻律」をいう意味になります。一般的に日本語では「三韻句法」とか「三行詩節」とか「三連詩節」または「三行連句」などと訳されます。

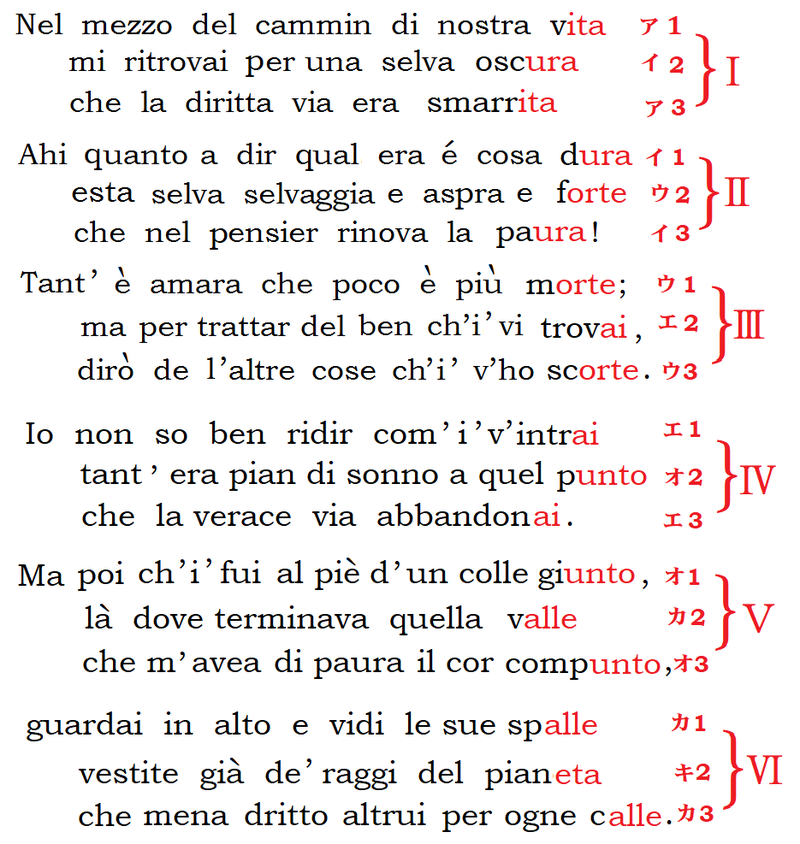

それぞれ三行ずつが一つの単位になっています。それを「スタンザ・詩節・詩連(stanza)」といいます。一般的に西洋詩のスタンザは4行連以上であることが多いのですが,ダンテの『神曲』は最後まで3行連で成り立っています。そして、テルツァ・リーマの詩型はダンテの考案によるものだと言われています。

詩型の説明

第1スタンザの三行は、〈Ⅰ-1ア〉が脚韻「ita」、〈Ⅰ-2イ〉が「ura」、〈Ⅰ-3ウ〉が「ita」となっています。1行目と3行目が同じ音韻「ita」で終わっています。2行目〈Ⅰ-2イ〉の脚韻(ura)は、次の第2スタンザの最初の行〈Ⅱ-1イ〉と第三行目〈Ⅱ-3イ〉に使われます。そして、第2スタンザ2行目〈Ⅱ-2ウ〉は新しい音韻「orte」が使われています。

第3スタンザの1行目(Ⅲ-1ウ)と3行目(Ⅲ―3ウ)は、同じ音韻「orte」で終わり、2行目(Ⅲ-2エ)だけが「ai」で終わっています。そして、さらにその2行目の「ai」が、第4スタンザの1行目(Ⅳ-1エ)と3行目(Ⅳ-3エ)の脚韻を形成します。

以上のような脚韻の繰り返しを「テルツァ・リーマ」と呼び、『神曲』の14,233行がその韻律で貫かれています。

ペトラルカの詩型

ウェルギリウスやオウィディウスやホラティウスやキケロやセネカやルカヌスなどが活躍した古代ローマ文学の黄金時代が終わり、長い文学の暗黒時代が続きました。まさしく、ダンテが書き上げた『神曲』は、長い暗黒を突然に切り裂いて、出現した完璧な叙事詩でした。そのダンテの現象は、古代ギリシアに突然に完全な叙事詩を創作したホメロスの出現と重ね合わせることができます。確かに、ダンテと同時代の詩人たちも色々な詩作を試みています。ダンテも積極的に参画していた「清新体(Dolce Stil Novo)運動」は、当時は俗語と呼んでいたイタリア語で古代ローマのラテン詩にも負けない優れた詩を創作するための挑戦でした。エンデカシッラボという詩の形体も、テルツァ・リーマという韻律の形体もダンテによって完成されたものです。そして、その後を継いだのは、ダンテを尊敬しつつも対抗心を持っていたペトラルカ(Francesco Petrarca:1304~1374)でした。

ペトラルカの父親セル・ペトラッコ(Ser Petracco; 1267~1326)はダンテよりも二歳年下で同じフィレンツェ白党員でした。そして、黒党のクーデターの時には、ダンテたちと共にフィレンツェを脱出してアレッツォへ逃れました。その地で、1304年7月20日にフランチェスコ・ペトラルカが生まれました。父ペトラッコは公証人であったので、息子フランチェスコには超有名校ボローニャ大学(ラテン語:ボロニア大学)で法律を学ばせました。しかし、彼は、父の死によって嫌いな法律の勉強を放棄して好きな古代文学に没頭するようになりました。多分、その頃、「ペトラッコ(Petracco)」というイタリア語の名字をラテン語風に「ペトラルカ(Petrarca)」と名乗るようになったようです。

ペトラルカは、詩的才能においてはダンテに劣っていましたが、学識・教養ではその先輩詩人を遥かに凌いでいました。ペトラルカは、類い希なラテン語能力を習得していましたので、ウェルギリウスにも迫るラテン語の叙事詩を世に残そうと努めました。そして、古典叙事詩の復活と完成をめざして創作したのが『アフリカ(Africa)』でした。その叙事詩は、ウェルギリウスの詩風に従って次のように「ヘクサメトロス(長短短六歩格)」の韻律で書かれています。

〔『アフリカ』第1巻、1~3〕

(原文解析)

ペトラルカも、ダンテたち先輩詩人が挑戦し続けた「清新体運動」には興味を示していました。すなわち、俗語(イタリア語)による新しい詩の構築に賛同していました。ダンテが詩想を高めるためにベアトリーチェという淑女を想定したと同様に、ペトラルカもラウラという一人の淑女を設定して、気軽な気持ちでイタリア語による抒情詩を作りました。その作品集はおよそ20年にわたり207篇にもなり、抒情詩集という意味の『カンツォニエーレ(Canzoniere)』という名で出版されました。ペトラルカにとっては、余暇を利用した遊び半分で書いた詩の集まりでしたが、後世に彼の名を不朽にした作品になったことは皮肉な結果でした。

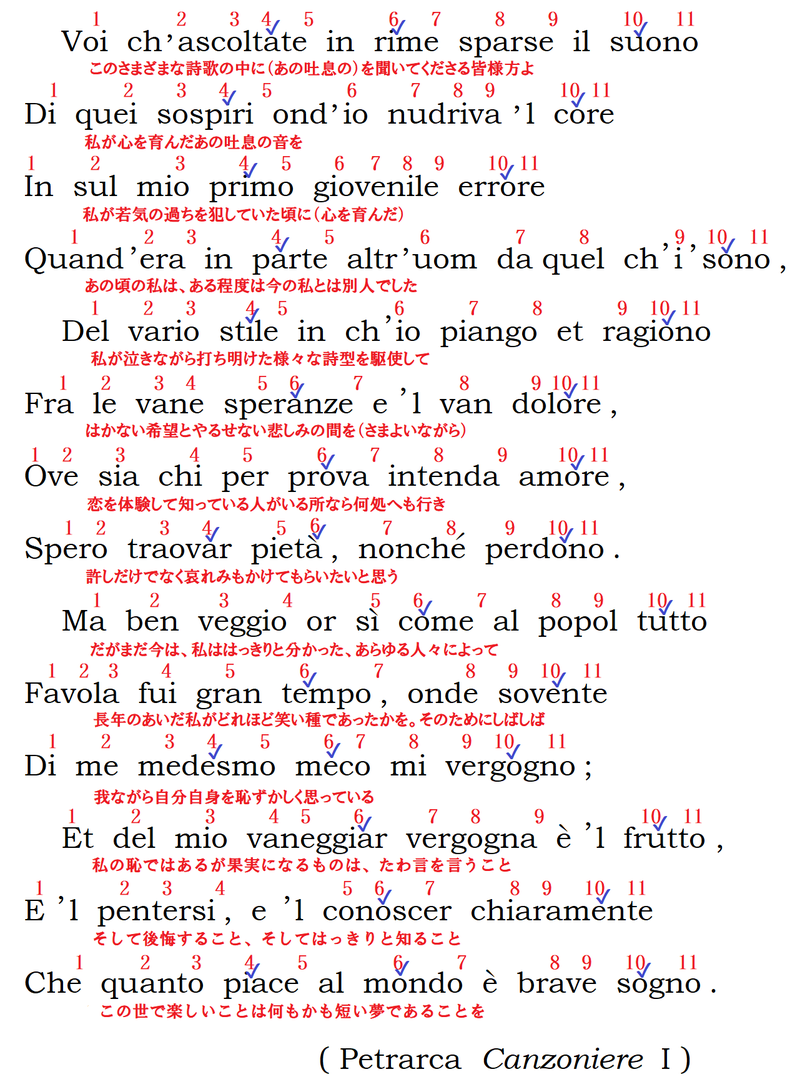

『カンツォニエーレ』に収められた大半の作品は14行で完結する「ソネット(sonetto:英 sonnet)」という短い詩型で書かれています。論より証拠と言いますので、まず、『カンツォニエーレ』に収められた最初のソネットを見てみましょう。

その詩型は、ダンテの『神曲』と同じ種類の「エンデカシッラボ」です。すなわち、一行が11音節で構成され、必ず第10音節にはアクセントを置き、さらにまた第4音節か第6音節にアクセントを置く、という規則を持った詩型です。しかし、『神曲』のように「三行連句」ではなく「四行連句(quarta rimaまたはquartina)」が二つに「三行連句」が二つの連結から作られています。しかし、脚韻は詩によって異なっています。上記の『カンツォニエーレ第1番』は〈アono/イore/イore/アono+アono/イore/イore/アono+ウutto/エente/オogno+ウutto/エente/オogno〉の脚韻になっています。また、『第2番』も同じく、下に示したように〈アイイア+アイイア+ウエオ+ウエオ〉となっていて『第1番』と同じです。しかし、ペトラルカのどのソネットも二つの四行連句の部分は「アイイア+アイイア」と同じですが、9行目から始まる二つの「三行連句」は異なっていて、いろいろな種類の組み合わせの脚韻が多く使われています。さらに、極めて特異な組み合わせのソネットもあり、下に示した『第8番』と『第18番』と『第27番』などは、同じ母音で終わっています。

前述のように、ペトラルカは、ダンテに対して尊敬の念を持っていましたが、同時にその先輩詩人に対して対抗心も持ち続けていました。その結果、書かれた作品が『凱旋(Trionfi :ラテン語名 Triumphi)』です。その作品は、ペトラルカの47歳ごろから創作が始まり、彼の死(1374年7月19日)の5か月ほど前にようやく完成されたと言われています。

『凱旋』は、ダンテの『神曲』の詩法を踏襲して「テルツァ・リーマ」と「エンデカシッラボ」の両方の技法を使って創作された叙事詩です。その作品の序歌にあたる部分は次のように書かれています。

『凱旋』という表題から推測すると何か勇まし戦いでも書かれているように思いますが、実は人生の戦いを描いた哲学的な内容です。第1巻は、感情に対する欲望の勝利を描いた『愛の凱旋 (Trionfo d’Amore)』で、第2巻は欲望に対する純潔の勝利を描いた『貞潔の凱旋 (Trionfo della Castità)』で、第3巻は貞潔に対する死の勝利を描いた『死の凱旋 (Trionfo della Morte)』で、第4巻は死に対する栄光の勝利を描いた『名声の凱旋 (Trionfo della Fama)』で、そして第5巻は栄光に対する時間の勝利を描いた『時の凱旋 (Trionfo del Tempo)』で、そして最後の第6巻は時間を征服する永遠の凱歌を奏でた『永遠の凱旋 (Trionfo dell’Eternita)』です。当時(ルネサンス黎明期)は言うまでもなく、ルネサンスの後期においても、ペトラルカの評価はダンテを凌いでいたと言っても過言ではないかも知れません。しかし、私の偏見に満ちたまったくの個人的な意見かも知れませんが、ダンテの『神曲』に勝る作品は、まだこの世界に存在してはおりません。ホメロスにしてもウェルギリウスにしても、ダンテを凌ぐことはないと、私は確信しています。

ミルトンと叙事詩の衰退

ミルトン(John Milton: 1608~1674)が活躍した時代は、ルネサンス活動も終焉を迎え始めた頃でした。そして、長い物語を韻文によって書く風潮は薄れ始めました。短い作品は韻文で作りますが、長いものは散文で書くようになり、いわゆる小説というジャンルが成長しました。イギリス詩人ワーズワス( William Wordsworth: 1770~1850)は、『序曲(The Prelude)』という長編詩を書いています。また、私の至高の恩師村上至孝先生は、その作品を叙事詩という観点から『長編詩人ワーズワス』を執筆されています。「叙事詩」というジャンルを広義にとらえるならば、現代でも叙事詩は書かれています。しかし、ホメロスからウェルギリウスを経由してルネサンスに受け継がれてきた「古典叙事詩の伝統」という観点からみると、ミルトンが最後の正統な古典叙事詩人であると言っても過言ではありません。

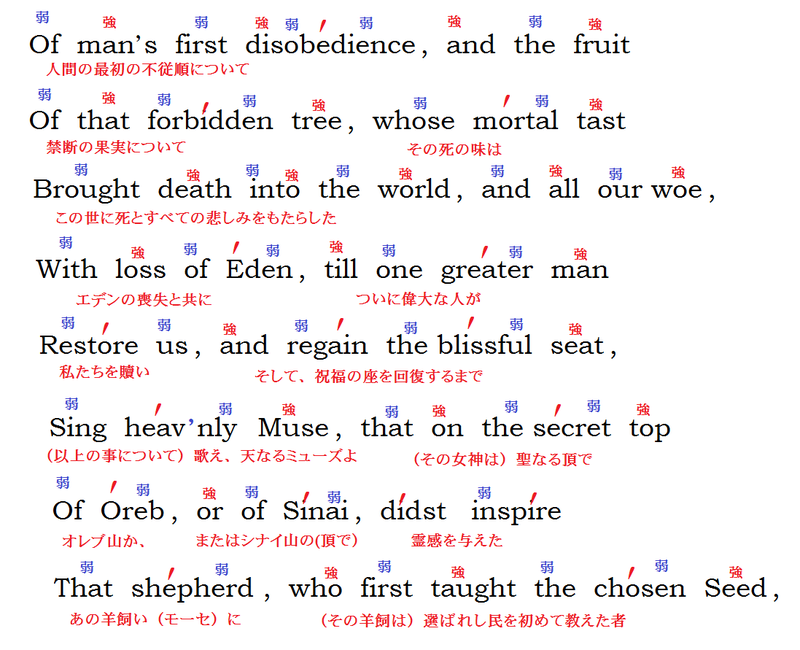

ミルトンは、多くのラテン語の詩も数編のイタリア語の詩も、また僅かではありますがギリシア語の詩も書いています。しかし、圧倒的に多いのは英語による作品です。そして、彼の最高傑作が『失楽園』であることは誰もが知るところです。ミルトンは、その叙事詩を「アイアンビック・ペンタメター」という韻律で書いています。その韻律は「弱強五歩格」とも呼ばれて、英語を母語として使っている人々には壮快さを感じるリズムなので、シェイクスピアも多用しています。では、どの様な詩型なのかを、具体的に『失楽園』の序歌の部分で確認しておきましょう。

ギリシア叙事詩に使われた「ヘクサメトロス」という韻律は、「ダクテュロス(daktylos)」と呼ばれる「長短短」の脚が六つ連なって一行を形成していました。ところが、英語の叙事詩の「アイアンビック(iambic)」とは、ギリシア詩では「イアムボス(iambos)」と呼び、「短長」のリズムのことを言います。英語という言語は、世界の言葉の中では珍しい「アクセント言語」です。それゆえに、本来「短長リズム」の意味で使っていた「アイアンビック」という用語を「弱強リズム」を表すために転用したのです。そして、「ペンタメター(pentameter)」とは、ギリシア語数詞「5」を意味する「ペンテ(pente)」と「韻律」を意味する「メトロン(metron)」の合成語で「5歩格」という意味になります。

上出の詩行を音読するとき、「弱強」のリズムで読めば、2音節以上の単語のアクセントの位置に「強」の部分がくるようになります。そのような「弱強リズム」は、日常言語のリズムではないかも知れませんが、音楽的に壮快感をかもし出す調子であることは確かです。クラッシック音楽の分野での「二分の一拍子」といえば、普通は「強弱リズム」ですが、ジャズでは「弱強リズム」が基本です。言語特性として、英語は「弱強リズム」で読む方が軽快で快適なのです。それぞれの国の国語の言語特性とその国固有の音楽とは切り離して考えることはできないかも知れません。フランス語が自然に音楽になったものが「シャンソン」で、イタリア語の自然なリズムが「カンツォーネ」で、英語の自然なリズムが「ジャズ」ではないでしょうか。といいうことは、日本語のリズムに向いているのは「民謡」、「浄瑠璃」、「平曲」などで、日本語でジャズやシャンソンを歌うのは、多少無理があるのです。

では、日本語の韻律とは何でしょうか。たとえば、春の七草をアイウエオ順に並べますと、「ごぎょう、すずしろ、すずな、せり、なずな、はこべら、ほとけのざ」ということになります。ところが、その七種類の草を「せり・なずな―ごぎょう・はこべら―ほとけのざ―すずな・すずしろ」と並べて「これや七草」と付け加えれば、立派な「和歌」になります。日本人には、音の強弱ではなく、また音の長短でもなく、「五音」と「七音」の「連なり」に最も快い韻律を感じることができるようです。私の推測では、その「五七調」に快感を覚えるのは日本人だけかも知れません。下手な俳句でも和歌でも、五文字と七文字を組み合わせれば、何となく文学を感じます。それぞれの国に存在する韻律というものは、ぞれぞの国民の感性とDNAを刺激する音律なのではないでしょうか。