生産者の高齢化や耕地面積の減少が止まらず、なかなか将来の見通しが見えてこないニッポンの農業。このまま衰退が続けば将来の食料安全保障すら心配になるが、この状況に一筋の光が差すかもしれない。4月22日に国立研究開発法人「農研機構」が、国としての農業技術開発を強力に推進する第5期中長期計画(5カ年)を発表したのだ。大きなターゲットはスマート農業の実用化と浸透。同機構では既に第4期までにAI(人工知能)、遺伝資源活用、高度分析技術に関する3つの先端研究センターの整備を済ませている。第5期にはさらに農業ロボティクス研究センターを設置、全機構で活用するAIスパコン・統合データベースなど先進の情報システムを構築し、これらを核に、農業技術開発の高度化とスピードアップを図る。

最近でこそ世間の目が農業に集まり、若い世代や民間企業が農業に参入し様々な成果を挙げている。しかし、そうした活況は一部のこと、一時(いっとき)のことでしかない。

統計データからは、日本の農業が確実に衰退している事実が見えてくる。農林水産省によれば、農業従事者の平均年齢は2020年(令和2年)時点で67.8歳と上がり、耕作可能な農地の面積も1961年から昨年(2020年)までの60年の間ノンストップで減り続けている。長期トレンドを見る限り、日本の農業力は年々、確実に落ち続けている。

このまま手をこまぬいていれば、日本の農業の衰退は止まらない。政府が唱える食料自給率の向上や農産物輸出の拡大なども絵に描いた餅になってしまう。もっと長いスパンで見れば食料自給率はさらに下がり、やがては食料安全保障上の危機に直面してもおかしくない。今は農業技術の進化を待ったなしで進めなければいけない状況であり、その中でも少ない人数で生産性を大きく上げる「スマート農業」技術の開発と実用化、現場での実装が不可欠となっている。

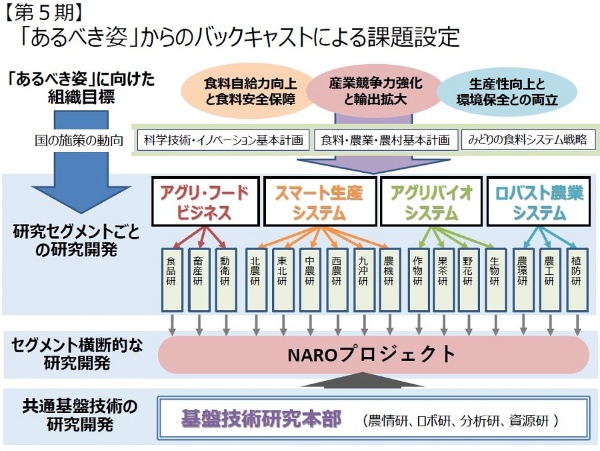

こうした状況の中、日本の農業技術開発の総本山とも言える農研機構*には、技術開発を通じて日本の農業の弱体化に歯止めをかけ、成長産業へと転換させる役割が期待されている。農研機構は第5期中長期計画でこうした期待に対して自らの「あるべき姿」を描き、そこから逆算して解決すべき課題を設定した。これらの課題解決に向けて次の3つの体制で研究開発を推進する。

*農研機構:農業・食品産業技術総合研究機構の略。農業・食品関係技術の開発で日本を代表する巨大研究組織。職員数は3329人(2021年4月1日現在)、研究者は1813人を数える。英語ではNational Agriculture and Food Research Organization、略称はNARO

1つ目は「機構内の各研究セグメントごとの研究開発」で、これまで個別組織で進めていた研究開発テーマを4つの研究の柱(セグメント)に集約して研究開発を推進するもの。2つ目は「セグメント横断的な研究課題」で、同機構では「NAROプロジェクト」と呼ぶ部署横断的な重要テーマになる。

そして3つ目が最重要かつ最優先と位置づけられるもので、「共通基盤技術の研究開発」だ。AI(人工知能)やロボティクスなど、スマート農業を実現するために欠かせない共通の技術や知見、インフラ等を開発することを目指す。農研機構では、この課題解決のために理事長直轄の「基盤技術研究本部」という組織を作って開発を急ピッチで進めている。

スマート農業を可能にする「基盤技術」は計画の目玉

3つの中で最重要かつ最優先の課題が「共通基盤技術の研究開発」になる。

目指すところは、スマート農業を可能にするために必要なAIやロボティクスなど先進テクノロジーの一刻も早い開発と、機構内への共有、外部への浸透、最終的には生産現場への実装だ。

スマート農業とは、具体的には、IoT(モノのインターネット)やAI、ロボティクス、バイオ・遺伝資源の知見など、最先端テクノロジーを農業技術に取り入れて高度化したものの総称と言える。その範囲は、作物の栽培や生産だけに留まらず、農産物の集荷や流通、加工、消費のプロセスにまで及ぶ。生産から市場・顧客までのサプライチェーン全体の最適化に結び付ける取り組みとして各方面でスマート農業技術の開発が進められ、一部は実用ステージに入っている。

農研機構が、スマート農業実現のための「共通基盤技術の研究開発」を重視していることは「基盤技術研究本部」を理事長直轄部門としたことからも見て取れる。4月22日の発表で農研機構理事長の久間和生(きゅうまかずお)氏は「基盤技術研究本部は第5期組織改正の目玉と考えている重要な組織」とハッキリと強調している。

理事長直轄組織で、スマート農業に本腰

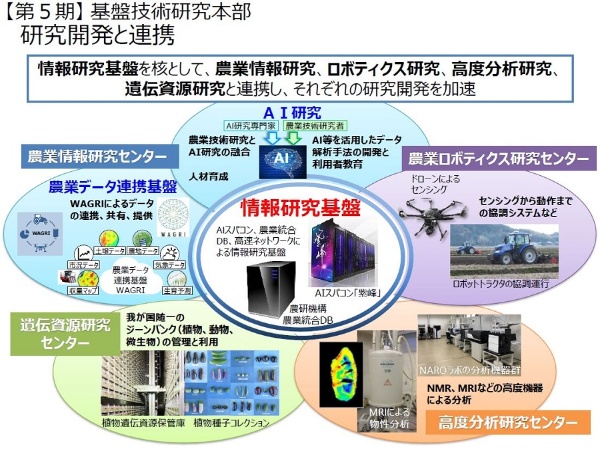

「基盤技術研究本部」は4つの先端研究センターから成る。一つひとつのセンターは、それぞれ一言で言うと、AI、ロボティクス、遺伝資源、高度分析技術を担当する。

1つ目の「農業情報研究センター」は、農業AIの開発と農研機構全体の高度な情報システム構築・運用を進める。2つ目は最先端のロボット技術やシステム技術を開発する「農業ロボティクス研究センター」、3つ目は作物の遺伝資源情報の保管・配布・活用を担当する「遺伝資源研究センター」、4つ目は高度な科学分析技術の確立とビッグデータ活用などを担う「高度分析研究センター」だ。

この4センターで開発された技術や知見、データ、アプリなどは機構内の情報インフラを通じて全国各地に散らばる機構内のすべての研究者たちが共有し、利活用していく。こうして機構全体の技術力・開発力の底上げとスピードアップを図る。