特許権の間接侵害の成否をめぐる争点

知的財産権・エンタメ当社は特定の種類のチーズの製法について特許を有しています。ところが、最近、その製法を自動化し、家庭で誰でも気軽に利用できるようにした装置(本件装置)がA社によって販売され始めました。また、調査したところ、特許発明たる製法に含まれる特殊な生産条件を実現するための部材は、当社のライバルである海外企業B社によって製造されていることが分かりました。本件装置は家庭向けですので、当社の特許発明の方法でチーズが作られるのは家庭内であることが多いようですが、当社としては、そういったユーザーではなく、装置の製造元A社と、さらに、中核となる部材を作っている海外企業B社を訴えたいと考えています。このような訴訟を検討する上で、どのようなポイントが問題となるのでしょうか。

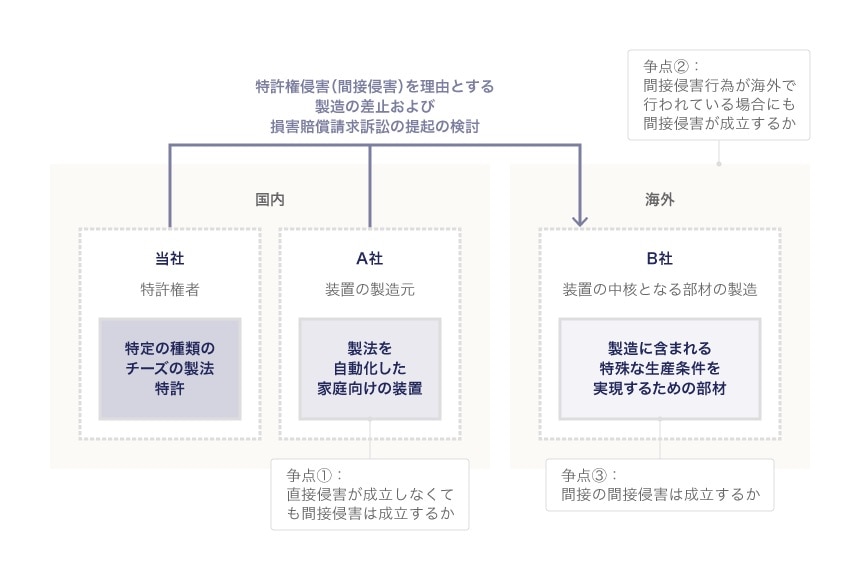

潜在的に様々な論点が考えられますが、この状況に固有の問題として、下記のような争点が想定されますので、事案の具体的内容を慎重に検討する必要があります。

- 直接侵害が成立しなくても間接侵害は成立するか

- 間接侵害行為が海外で行われている場合にも間接侵害が成立するか

- 間接の間接侵害は成立するか

解説

【設例の事案】

特許権の間接侵害とは

特許権侵害が成立するためには、対象となる製品や方法が、特許発明のすべての構成を充足している必要があります。この点、設例では、A社もB社も、自社で特許の製法を用いたチーズの生産をしているわけではないため、特許発明を実施しているとはいえません。そのため、いずれの会社にも特許権侵害は成立しないのが原則です。

しかし、侵害品の製造販売や侵害方法の使用にのみ用いられるような物を製造販売するなど、第三者による侵害行為を誘発するおそれの高い行為も存在します。特許法は、このような行為を、一定の要件を充足することを要件に特許権侵害行為とみなしており(特許法101条各号)、この規定によって特許権侵害とみなされる行為は、一般に「間接侵害」と呼ばれています。詳細は、「特許権侵害品の部品が販売されたとき、特許権者は部品メーカーに特許権侵害を主張できるか」でも解説されていますので、ご参照ください。

設例では、A社やB社が製造販売する本件装置が、チーズの製法にのみ用いる物に該当するか、または、チーズの製法以外の用途もあるとしても、製法の発明の課題解決に不可欠のものといえ、かつ、A社やB社が、その製法が特許発明であることおよび本件装置が特許発明の実施に用いられることを知っていたことを証明できれば、特許法101条4号または5号に基づいて間接侵害に問うことができます。

なお、間接侵害の類型については、「特許権の間接侵害の類型とは」もご覧ください。

直接侵害が「業として」行われていない場合の間接侵害の成否

設例で間接侵害の成否を検討するにあたってまず問題となるのは、直接侵害と間接侵害の関係です。本件の特許発明は製法ですので、その実施行為は本件装置の家庭内における利用によって行われることとなりますが、特許法は、特許権侵害の成立要件として、特許発明を「業として」実施することを要求しているため、家庭内での実施行為は侵害行為となりません。つまり、本件では、直接侵害が成立しないのです。そのため、ここでは、直接侵害が成立しない場合にも間接侵害が成立するかが、A社とB社双方との関係で問題となります。

この点、直接侵害を誘発する行為を規制するという間接侵害の趣旨からすると、直接侵害をもたらさない場合には間接侵害を認める必要はなく、間接侵害が成立するためには直接侵害が要件となる、との考え方があります。このような考え方は、間接侵害の成否が直接侵害の成否に従属するという意味で「従属説」と呼ばれています。これを適用したものといわれる裁判例としては、「製砂機ハンマー」事件(大阪地裁平成元年4月24日判決・判時1315号120頁)などがあります。

他方、「侵害行為とみなす」との条文の記載を根拠に、直接侵害の成立は必要ないと説く「独立説」もあります。従属説と独立説の対立が顕在化する局面にはいくつかの類型がありますが、本件のように、直接侵害に相当する行為が家庭内で行われる事例では、裁判例の多くが、直接侵害の成否を問うことなく、間接侵害の成立を認めていますので、その限りでは独立説が支持されているといえるでしょう。

もっとも、この論点について定見があるわけではなく、案件ごとに実質的判断がなされるべきであるとの考え方も有力であるため、訴訟を検討する際には、事案に応じ、実質的に権利者の利益が損なわれていることを示す証拠を収集することが望ましいといえます。

海外における間接侵害行為

次に問題になるのは、B社が海外企業であることから、間接侵害に相当する行為が海外で行われた場合に間接侵害が成立するか、ということです。

この点、我が国の特許法は厳格な属地主義を採用しており、海外における行為に日本の特許権は及ばず、直接侵害が国内で行われているとしても、海外における行為に対し、特許権を行使することはできないと解されています。最近は、日本国内の特許権を侵害するサービスがネットワークを経由して海外のサーバーから提供される場合に特許権侵害が成立するかといった問題が議論されていますが、海外で部材を製造販売している企業に対して特許権を及ぼすことは困難といえるでしょう。

もっとも、事実的な問題として、海外メーカーが日本国内に拠点を有し、その国内拠点が製品を日本に輸入し、国内で販売している可能性もあります。こういった場合には、輸入や販売といった行為を捉えて特許権侵害を主張することが可能になります。また、国内拠点で製造が行われている場合には、国内企業によって製造販売がなされている場合と何ら変わりません。したがって、実務的に、製造や流通にかかる事実の調査は重要といえます。

間接の間接侵害

B社に特許権侵害を主張する上では、さらに、「間接の間接侵害」と呼ばれる問題が生じます。A社による本件装置の製造販売については製法の特許権の間接侵害が問題となりますが、B社の部材の提供は、A社の装置に用いるものであるため、間接侵害行為に対する間接侵害行為が成立するか、という問題が生じるのです。

この点、「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件(控訴審)(東京高裁平成16年2月27日判決・判時1870号84頁)は、方法の発明について、コンピュータを用いてこれを実施する際に用いられるプログラムの記録媒体の提供(方法を実施するためのコンピュータシステムの提供が第一次間接侵害で、コンピュータシステムを構築するためのプログラムの提供が第二次間接侵害といえます)について間接侵害を認めました。しかし、その後の「一太郎」事件(知財高裁平成17年9月30日判決・判時1904号47頁)は、直接侵害品の生産に用いられる物の生産に用いられる物の製造販売は間接侵害にあたらない、との判断を示しました。

一太郎事件判決は、下級審判決ではあるものの、知財高裁特別部(大合議)による判決であるため、現時点では最も権威ある判断といえます。そのため、現時点ではB社に対する請求はハードルが高いといえますが、この判決に対する批判も寄せられているところであり、今後の動静に留意は必要であるとあると考えられます。

弁護士法人イノベンティア 東京事務所

- IT・情報セキュリティ

- 知的財産権・エンタメ

- 競争法・独占禁止法

- 国際取引・海外進出

- 訴訟・争訟